遠く離れたアフリカの農村では、井戸が壊れても修理に数ヶ月から数年かかり、安全な水を得られずに苦しむ人々が大勢います。そんな社会課題に立ち向かっているのが京都発のスタートアップ、株式会社Sunda Technology Global(スンダ・テクノロジー・グローバル)です。

同社は、アフリカの人々が安心して清潔な水を使い続けられるよう、「SUNDA」というプリペイド式の給水料金回収システムを開発・提供しています。

2025年4月には総額1億円の資金調達を実施し、ウガンダ全土や他の国々へのサービス展開・量産体制の強化を進めることが発表されました。

本記事では、株式会社Sunda Technology Global (以後、Sunda)の創業背景から事業内容、技術力、そして市場規模・成長性まで、幅広くご紹介します。

創業ストーリー:ウガンダの井戸から生まれたスタートアップ

Sundaは、「アフリカの水問題をものづくりで解決する」という想いから生まれました。

創業者の坪井彩氏は、2018年にJICA海外協力隊としてウガンダの農村に赴任。そこで耳にしたのは、「壊れた井戸を直したいけど、お金の集め方がわからない」「同じ問題が多くの村で起きているが、行政では対応しきれない」といった切実な声でした。

この経験をもとに、村の人たちと一緒に考え始めたのが「SUNDAシステム」の原型です。利用量に応じて料金が変化する従量課金により、井戸の利用料をスマホで回収する仕組みを通じて、住民が自分たちの力で水を維持できる仕組みをつくろうと考えました。帰国後、坪井氏はこの仕組みを事業化すべく、2020年に京都で起業。「澄んだ水」という意味を込めて名付けられた「Sunda」は、プロトタイプの開発や現地での実証を重ねながら、少しずつ導入地域を広げていきます。

「水を届ける」ことは「命を支える」こと。Sundaの創業は、一つの井戸から始まった挑戦であり、社会課題に本気で向き合うスタートアップの原点です。

事業内容:使った分だけ支払うアフリカ向け給水システム

Sundaの主力事業は、ウガンダをはじめとするアフリカ地域での従量課金型自動給水料金回収システム「SUNDA(スンダ)」の製造・販売・サービス提供です。平たく言えば、「使った分だけ支払う」仕組みで水の料金を集めるシステムを開発し、それを現地に設置・運用しています。SUNDAの最大の特徴は、各家庭ごとの水使用量に応じて課金できるプリペイド方式を採用している点です。

利用方法はシンプルで、まず水を利用する各家庭にIDタグ(ICカードのようなもの)が配布されます。このタグにモバイルマネー(携帯電話を使った電子送金サービス)等を通じて事前にお金をチャージしておきます。井戸や水栓で水を汲む際に、このIDタグをSUNDAの装置に挿入すると水が出るようになっており、使用した水量に応じてタグの残高から料金が自動的に引き落とされる仕組みです。

このように、現金を直接やり取りする必要がなく、誰でも簡単かつ安全に支払いができるよう工夫されています。まさに日本の自動販売機や交通系ICカードのような感覚で水を購入できるイメージです。

井戸管理を妨げる「不正・不公平・非効率」

従来、アフリカ農村部の井戸管理には、以下のような3つの課題がありました。

- 不正の発生(現金集金のリスク)

各家庭から水代を現金で回収する仕組み

⇒村の代表者が現金を管理するため、横領などの不正行為が起きる可能性があった - 料金体系の不公平(定額制)

水の使用量に関わらず、すべての家庭が定額で支払う仕組み

⇒使用量が少ない家庭にとっては不満が大きく、払いたくないと感じる人が出てくる - 手作業による非効率な運用

広範囲にわたる村で、代表者が一軒一軒まわって集金

⇒労力が大きく、徴収漏れや滞納が起きやすい

こうした課題の結果、井戸の修理費用が十分に集まらず、せっかく設置された井戸が壊れて放置されてしまう問題が各地で起きていたのです。

SUNDAシステムはこれらの課題を解決するよう設計されました。プリペイド式で各自が先払いし、使った分だけ差し引かれるので不公平感がなく、電子決済により現金を扱わないため不正のリスクも低減します。さらに、自動で残高管理・通信が行われるので、人手を介した煩雑な集金作業が不要です。このシステムを村の井戸や公共水栓に取り付けることで、井戸の維持管理費が安定して回収できるようになり、結果として井戸が壊れても修理費用がないために放置される、という悪循環を断ち切ることが期待されています。

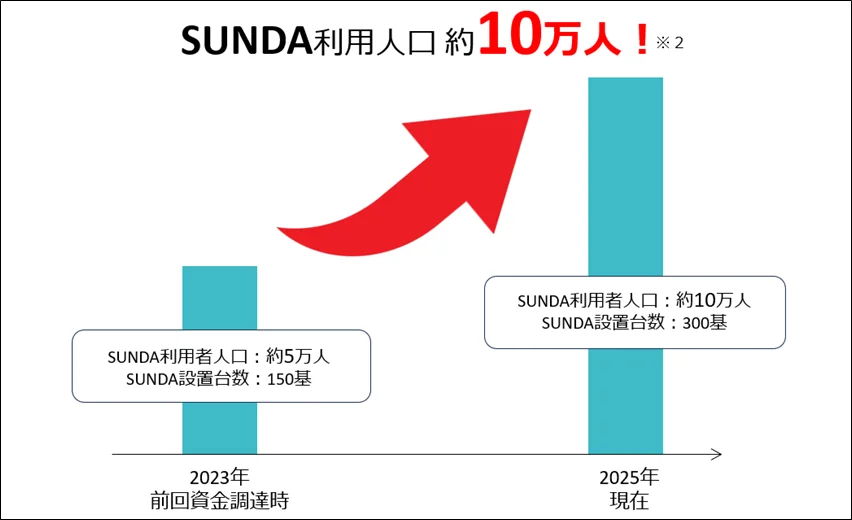

実際にウガンダでは、このSUNDAシステムを農村部のハンドポンプ井戸に約300基設置し、現在約10万人もの人々がSUNDAを通じて水料金を支払い、安全な水を使い続けられているという状況です。特に多くの農村地域では手押しポンプ井戸が生命線ですが、ウガンダ農村部だけでも6万基以上のハンドポンプが存在し、農村人口の約半数がそれに頼って生活しているとのデータがあります。SUNDAの導入はまだ始まったばかりですが、すでに住民からは「お金の管理が楽になった」「井戸が壊れる不安が減った」といった声も聞かれているようです。

現場の声と日本の技術が融合した壊れない井戸システム

Sundaの強みは、現場目線のアイデアと高度なものづくり技術を融合させている点です。SUNDAシステムのプロダクト開発には、現地アフリカ人エンジニアが深く関わっています。アフリカの厳しい環境や生活スタイルを熟知したエンジニアが設計することで、製品は現地で本当に使えるものとなりました。一方で、そのアイデアを確かな品質で製品化するために、日本の製造業のノウハウが活かされています。京都を中心とした試作ネットワークや部品メーカーとの協業により、耐久性や精度の高いパーツ開発が実現しました。

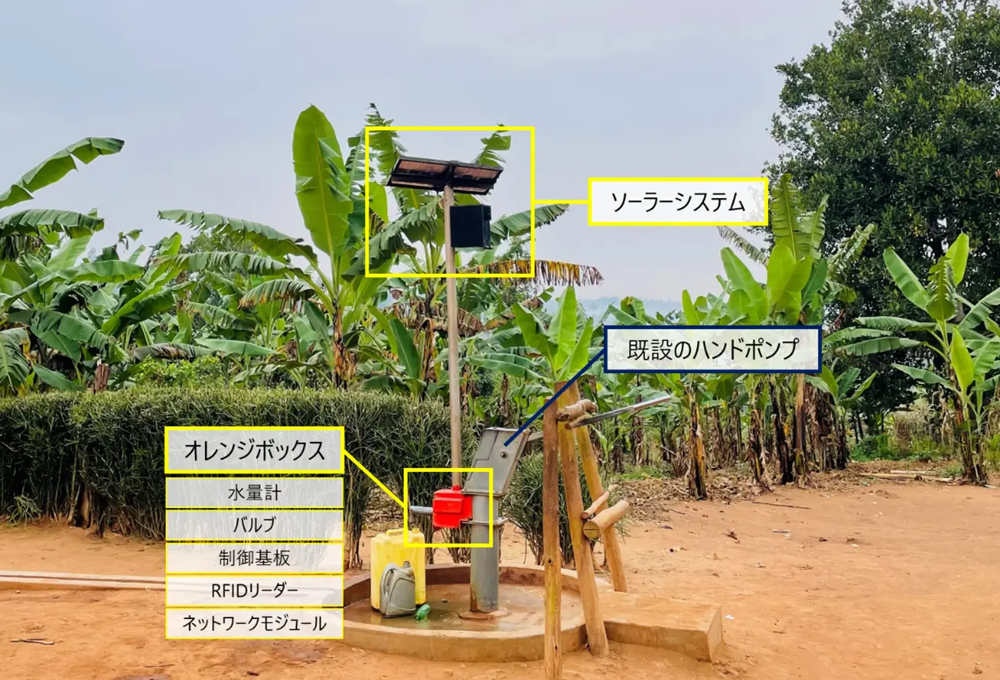

具体的な技術要素としては、上記の写真にもあるようにソーラーパネルで電源を確保しつつ、ポンプに取り付けたセンサーで水量を測定、RFIDリーダーでIDタグを読み取り、バルブで給水のオン・オフを制御しています。これらが一体となった装置が、井戸に取り付けられる「SUNDAユニット」です。装置内部では通信モジュールも搭載されており、利用状況データがサーバー等に送られることで、遠隔で利用履歴の管理や残高チャージの確認も可能になっています。ある意味、井戸にスマートメーターと自動改札機が合体したようなハイテク装置と言えるでしょう。

Sunda社の技術力は、その丈夫さと適応性にも現れています。アフリカ農村は道路状況が悪かったり、高温多湿だったりと機械にとって過酷な条件ですが、SUNDAユニットは「人が乗っても壊れないほど頑丈」であると謳われています。また、分解や破壊行為にも耐える防犯仕様で、盗難やいたずらにも対応済みです。さらに、モジュール交換が専用工具で簡単にできる設計になっており、故障時にも現地で迅速に修理・交換が可能です。こうした配慮は、現場で長く使われ続けるためには欠かせないポイントであり、同社の技術チームが現地の声を取り入れて改善を重ねてきた成果と言えます。

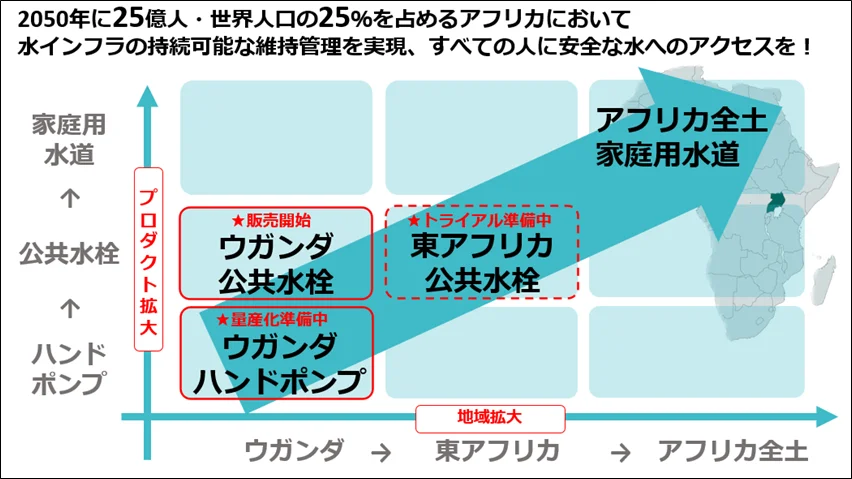

資金調達:2025年4月にシードラウンドのエクステンションとして総額1億円の資金調達

2025年4月4日、Sundaは最新のプレスリリースにて、総額1億円の資金調達を完了したと発表しました。調達した資金は、現在主な事業展開先であるウガンダ全土へのサービス拡大や、他のアフリカ諸国への展開加速に充てられます。またそれを支えるための量産体制の強化にも資金が投じられる予定で、年間3,000基のSUNDAユニットを製造できる拠点整備が計画されている状況です。

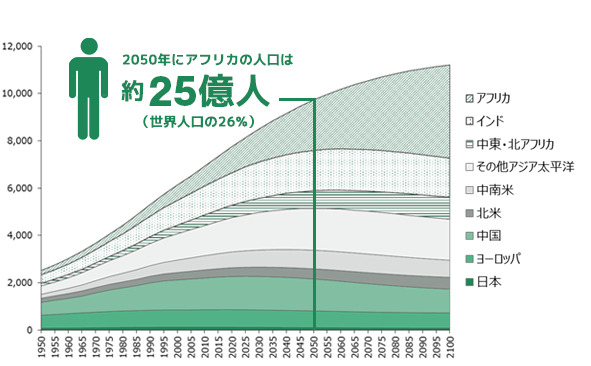

市場規模:2050年に25億人、急増するアフリカの水需要

Sundaがターゲットとする市場は、潜在的に大きな規模を持っています。まず直近の主戦場であるウガンダだけ見ても、農村部に6万基以上ある手押しポンプ井戸の多くが適切に維持管理されていない現状です。これら全てにSUNDAシステムを導入できれば、ウガンダ国内だけで数万基規模の展開余地があることになります。さらに視野を広げると、サブサハラアフリカの農村部には推定70万基ものハンドポンプ井戸が存在するという状況です。この数字は裏を返せば、それだけ多くの井戸がメンテナンス不全に陥るリスクがあり、SUNDAのような解決策を必要としている地域が山ほどあることを示唆します。

人口増加という観点でも、アフリカ市場の成長性は見逃せません。国連の予測では2050年にアフリカの人口は約25億人に達し、世界人口の4人に1人がアフリカ大陸に暮らすとされています。経済成長に伴い水需要も飛躍的に高まる中、基本的な水インフラを安価に提供し維持する技術へのニーズはますます増していくでしょう。Sunda社はそのソリューションをいち早く実用化し、現地での実績を積んできた点で先行者優位を築いています。

企業概要

- 企業名:株式会社Sunda Technology Global

- 代表者:代表取締役CEO 坪井 彩

- 設立:2020年

- 所在地: 京都府京都市中京区高宮町219サニーフォレストビル4階

- 公式HP:https://www.sundaglobal.com/

まとめ

本記事では、アフリカの水問題に挑む京都発スタートアップ「Sunda Technology Global」について紹介しました。

現地の課題から生まれたSUNDAシステムは、プリペイド式のスマート給水装置として、現金管理の不正・不公平な料金体系・非効率な集金といった問題を解決し、現地での持続可能な水インフラを実現しようとしています。日本とアフリカの技術が融合したプロダクト開発、そして今後の事業拡大にも注目です。

New Venture Voiceでは、このような注目スタートアップを多数紹介しています。

国内外の面白い企業についてもまとめているため、関連記事もぜひご覧ください。